王涛然 主任医师 论文

王涛然论文摘自:《中国中医骨伤科杂志》

分类:临床报道.

颅骨挤压法治疗椎动脉型颈椎病65例

王涛然

[关键词] 颈椎病;椎动脉型;手法治疗;颅骨挤压法;疗效

[中图分类号] R681.5+5 [文献标识码] B [文章编号] 1005-0205(2012)03-0051-02

椎动脉型颈椎病是由于椎动脉受到影响,而致椎动-基底动脉系统供血不足而产生眩晕头痛,转动颈部时症状加重为主的综合症。近几年由于低头伏案工作的人数比例增加,发病数量有上升趋势。笔者运用在临床中摸索到的颅骨挤压法为主,手法治疗椎动脉型颈椎病65例,收到了很好的效果。现报告如下。

1 临床资料

1.1一般资料

65 例均为本人临床中所诊治。其中男性 37例,女性28例。年龄为 22~70岁,平均为45.5岁。病程最短 2d,最长为2.5年,平均为2周。病因占比例最多的为强迫体位及长期伏案工作的慢性劳损者,占42%,以年轻人,白领上班族为主。外感风寒,睡姿不正诱发者,占 38%,多以中青年为主。另外颈部外伤,暴力,车祸者占12%。无任何明显原因者占8%,多为中老年人。

1.2 诊断标准

参照1993年《全国第二届颈椎病专题座谈会》提出的关于椎动脉型颈椎病诊断标准[1]。临床症状:眩晕、恶心、头胀、头痛、头部转动。改变方位时症状即明显好转或即刻消失,严重者有耳鸣,听力下降,视物模糊的现象。X-ray显示颈椎侧位各椎体后侧上下缘均有不同程的增生,椎体间隙变窄,颈椎生理曲度改变或反张,椎体排列异常,椎体和关节突向前后滑脱。正位示颈椎钩椎关节侧方增生,有骨赘形成。

2方法

椎动脉型颈椎病治疗方法多种多样,手法治疗是一种行之有效、立竿见影的治疗方法。我们在治疗椎动脉型颈椎病时采用了一种新型的方法,颅骨挤压法治疗,方法如下:

1)病人取俯卧位,胸部垫枕。术者在其侧位及头顶处,用拿法、推法、拨法、摩法在患者的颈部、头枕部、颈部、双肩部、背部做手法,反复多次,交替操作于胸锁乳突肌、斜方肌、背阔肌、肩胛肌、岗上肌,使这些肌肉充分的放松,以上的手法要做10min。之后在脊柱胸椎两侧由上而下的使两拇指指腹相对方向的推法。术者左手拇指指腹在病人棘突的左侧向上推,同时右手拇指指腹在病人棘突的右侧向下推,两手指在一棘突的两侧,并且同时向下移动。之后两指腹交换位置,再反方向重复上述动作。这样可以使棘突两侧肌肉充分放松,血管受刺激后扩张,血流加快。这样要做5min。

2)病人仰卧位,术者坐位于头顶部,在双太阳穴、印堂穴做点摩法、按法。在病人头顶的手法,以摩法为主,由左至右分3行(正中1行,其次各旁开3~4cm处各1行,3行互相平行),由前向后做手法10min。术者指腹与患者头发头皮之间不应出现滑动摩擦,应带动头皮深部组织运动,以刺激血管扩张加快血液循环。

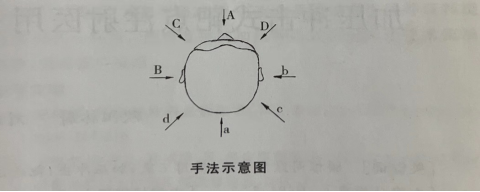

3)病人改坐位,术者站立于病人身后,用叩法沿上述3行路线敲击头部,力量可大到病人能忍受为度,5min。之后做以4条力线做颅骨挤压法。如图:箭头为双掌心用力方向,双手掌侧充分和病人头部皮肤接触,合力挤压颅骨。四条力线应是最长的颅骨直径线。前后方位,A位额骨正中下方额骨结节及两眉弓处,a位枕骨隆突处。左右方位,Bb位均在两侧耳部上方颞骨处,双手掌可以压住部分上耳廓。左前右后方位及右前左后方位,CD位均在前方额骨左右两侧颞线处,cd位均在后方左右两侧枕骨和顶骨人字缝下方交接处。前后方向Aa位用力可以大一些,经检测可以达到30kg。其余3个方向可以小一些,尤其两个侧位Bb力线应更小些,约15kg。手法用力的大小,不以病情轻重为依据,应以病人身体强健程度、耐受力为标准。初诊时手法可以力量小一些,能忍受后逐渐加力。每次做手法,术者应深吸一口气,憋住,施法,坚持3~5s。每做1个手法后,术者病人休息0.5~1min,之后再做其他方向的手法。治疗中绝对禁止做颈部旋转方法,以及颈部左右侧弯的动作。

3 结果

根据“颈性眩晕患者症状与功能评估的初步研究”[2],在治疗过程中,我们设定10次为1疗程,中间休息1~2d,再进行第2 疗程。以下为第2疗程的统计:症状消失40例,占62%;显效为18例,占28%;有效5例,占8%;无效2例,占3%,总有效率97%。第3疗程后均有效果,但显示年龄较大患者疗效差,见效慢。

所有患者表示乐意接受此方法。在治疗过程中未出现任何不适和不良反应。

4 讨论

颈椎病是一种极常见的病种,以伏案工作人员和中老年人多见,现又有向年轻人发展的趋势。

椎动脉型颈椎病是由颈椎椎体关系不稳定,椎体横突孔变小,椎体钩椎关节增生,椎间盘向侧方突出,刺激椎动脉造成其痉挛、扭曲、狭窄、闭塞。从而使椎一基底动脉血流量减少,供血不足造成一系列临床症状。其中主要有位置性眩晕、颈肩枕部疼痛、头胀、头痛、恶心、呕吐,其次有睡眠不好、记忆力减退、思维能力减弱、猝然跌倒、持物落地、耳鸣耳聋、视物不清,症状常由颈部转动或侧弯一定方向一定角度而诱发或加重。

手法治疗可促进血液循环加快是有根据的。经测定:手法治疗后肌肉放松时血流比肌肉紧张时要提高7~10倍[3.4]。另外:手法的机械能转化为热能,可以促使毛细血管的扩张,增加局部皮肤和肌肉的营养供应,使受损害组织修复。手法持续挤压可增快病变部位血流循环和淋巴循环的改善,加速了水肿和病变产物的吸收,促进了肿胀痉挛的消除。

有理论推导[5]:按压血管循行部位的肌肉,可以使血管中的血流暂时中断,根据血流动力学的原理,在按压处的近心端,由于心脏的压力和血管壁的弹性,局部压力急骤增高、急速放松压迫侧血流向远端骤然流去,利用这短暂的血流冲击力可以起到活血化瘀、改善循环的作用。这是在肌肉及软组织做手法治疗的原理。

那么将以往治疗椎动脉型颈椎病的方法巧妙地结合并发展,应用力学原理。我们在头部做手法时,颅骨受到一个相对方向挤压力,就一定有轻微形变,这个形变传递到颅内脑组织及血管,血管受到外力刺激后会兴奋扩张,血流量增加,从而改善脑组织供氧量,减轻病人症状。

在临床工作中,我们也发现颈椎病的患者颈部、肩部均有不同程度的肌肉紧张痉挛现象,形成条索状,团块状,伴酸痛沉重感。这主要是颈部肌肉长期处于过度劳累状态,人体的一种自我保护的本能,呈现持续紧张状态。这样就影响了血液运行,造成疼痛感,就是中医“不通则痛”概念。我们做手法治疗就是解除肌肉痉挛,缓解血管受挤压现象,增加血流量。从而截断疲劳,肌紧张-疼痛-肌紧张-更疼痛的恶性循环。以达到“通则不痛”的目的。

参考文献

[1] 佚名.第二届颈椎病专题会记要[J].中华外科杂志.1993.31(8):472-476.

[2]王楚怀,卓大宏.颈性眩晕患者症状与功能评估的初步研究[J].中国康复医学杂志,1998,13(6):245-247.

[3]俞大方,推拿学[M].上海:上海科学技术出版社,2005:16.

[4]俞大方,曹仁发,吴金榜.中医推拿学[M].北京:人民卫生出版社,1985:15.